訪日中国人の最新行動データ|中国人向けインバウンドを成功させる方法

更新:2025年3月13日

- 目次 -

インバウンド対策について相談できる専門家を探す

専門家を国やスキルで探してみる

30秒でグローバル人材にアクセス

地域別や業務内容別に、専門家に依頼できることを検索

他社の事例を見てみる

【インバウンド対策】訪日外国人向けのビジネスを充実させるために必要な考え方

中国からのインバウンド客を対象としたビジネスを成功させる方法

イントロダクション

日本政府観光局(JNTO)が2023年に発行した最新のデータから、中国から訪日する観光客の実態を読み解き、今後の訪日ビジネスに役立てる情報をお伝えします。

出典:訪日旅行データハンドブック2023年 編著・発行 日本政府観光局(JNTO)

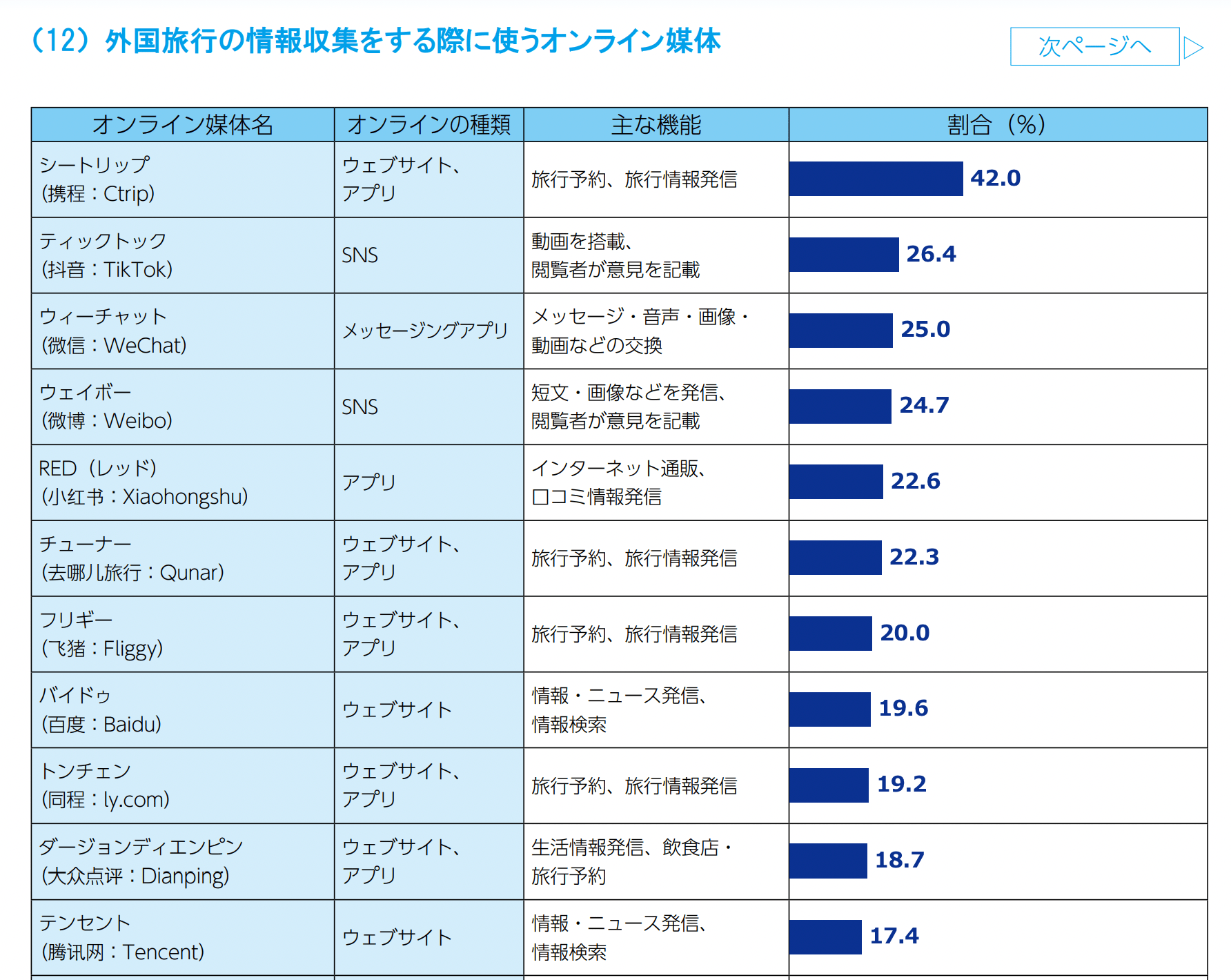

訪日中国人が外国旅行の情報収集に利用するオンライン媒体は?

近年、中国人旅行者の海外旅行市場はますます拡大しており、日本を訪れる中国人観光客も増加しています。日本の旅行事業者が中国人旅行者をターゲットにしたマーケティング戦略を立てる際、彼らがどのようなオンライン媒体を利用して情報収集を行っているかを理解することは非常に重要です。以下は、中国人旅行者が海外旅行情報を収集する際に使う主なオンライン媒体についてのデータです。

訪日中国人に人気の媒体の特徴

シートリップ(Ctrip)の圧倒的な人気

└ シートリップは、中国人旅行者の間で最も利用されるプラットフォームであり、利用率は42%と非常に高いです。このプラットフォームでは、宿泊施設や航空券の予約だけでなく、詳細な旅行情報も提供しているため、多くのユーザーから支持されています。

SNSの影響力

└ ティックトックやウェイボなどのSNSも広く利用されています。特にティックトックは動画コンテンツを通じて視覚的な魅力を伝えることができるため、日本の観光地や体験型サービスをプロモーションする際に有効です。

口コミと情報共有プラットフォーム

└ RED(小紅書)は口コミやレビューが中心となるプラットフォームであり、中国人観光客の消費行動に大きな影響を与えています。日本の商品やサービスについてポジティブな口コミが掲載されることで集客効果が期待できます。

検索エンジンとしてのバイドゥ

└ バイドゥは中国最大の検索エンジンであり、ニュースや情報検索にも使われています。SEO対策を行い、日本関連の情報が上位表示されるようにすることが重要です。

訪日中国人の情報収集への施策

シートリップへの掲載強化

└ シートリップへの掲載や広告出稿は必須と言えます。特に宿泊施設や観光地の予約機能を充実させることで、多くの中国人観光客にアプローチできます。

SNS活用によるプロモーション

└ ティックトックやウェイボ向けに短い動画コンテンツを制作し、日本の観光地や文化体験を視覚的に訴求しましょう。

口コミ戦略とインフルエンサー活用

└ RED(小紅書)で日本の商品やサービスについてポジティブな口コミを増やすため、インフルエンサーとの連携やレビューキャンペーンを実施することがおすすめです。

検索エンジン最適化(SEO)

└ バイドゥ向けに日本関連キーワードで検索上位を狙うSEO対策を行い、中国人ユーザーが日本関連情報にアクセスしやすい環境を整備しましょう。

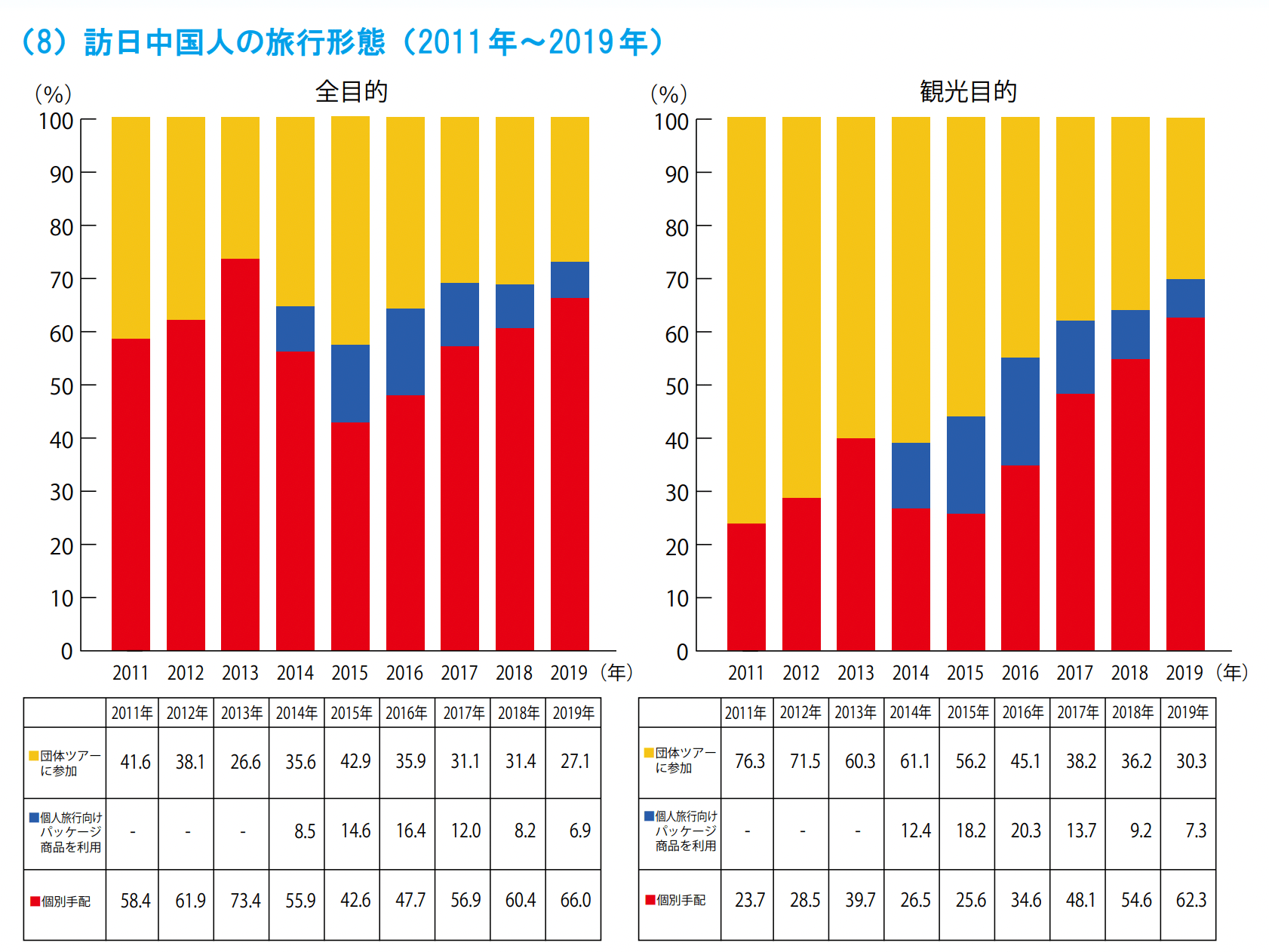

訪日中国人旅行者の旅行形態

訪日中国人観光客は日本の観光業界において重要なターゲットであり、その旅行形態は年々変化しています。以下では、2011年から2019年における訪日中国人旅行者の旅行形態の変化をデータに基づいて分析し、日本の旅行事業者が取るべき戦略を提案します。

訪日中国人旅行者の旅行形態の特徴

個人旅行者市場の拡大

└ 個人手配を選ぶ中国人観光客が増えており、特に観光目的では過半数以上が個人旅行を選択しています。これは、SNSや口コミサイトなどを活用して情報収集し、自分で旅程を組むスタイルが浸透していることを示しています。

団体ツアー市場の縮小

└ 団体ツアーは依然として一定数存在しますが、その割合は大幅に減少しています。特に観光目的では自由度を求める傾向が強まっています。

パッケージ商品のニーズ低下

└ 一時的に注目された個人向けパッケージ商品ですが、近年では利用率が低下しています。これは、より柔軟な旅程を求めるニーズが高まっているためと考えられます。

訪日中国人へのアプローチ方法

個人旅行者向けサービスの強化

└ 自由度の高い宿泊プランや体験型コンテンツ(例:料理教室や文化体験)を提供することで、個人手配層への訴求力を高めましょう。

└ 中国語対応スタッフや案内資料を充実させることで、個人旅行者が安心して利用できる環境を整備しましょう。

オンライン予約プラットフォームとの連携

└ 中国で人気のあるオンライン予約サイト(例:CtripやFliggy)への掲載を強化し、中国国内でも予約しやすい環境を提供することが重要です。

SNSや口コミサイトでのプロモーション

└ 個人旅行者はSNSや口コミサイトで情報収集する傾向があります。TikTokや小紅書(RED)など、中国国内で人気のプラットフォームで魅力的なコンテンツを発信しましょう。

団体ツアー市場への対応

└ 団体ツアー市場は縮小傾向ですが、高齢層や初めて訪日する層には一定の需要があります。これら顧客層に合わせたパッケージ商品も引き続き提供しましょう。

オンライン化の徹底

訪日中国人観光客は今後も日本観光市場において重要な存在であり続けます。自由度を重視する個人旅行者への対応を強化しつつ、多様なニーズに応える柔軟なサービス展開が求められます。このデータを参考に、自社サービスやプロモーション戦略を見直してみてはいかがでしょうか。

訪日中国人の旅行の予約方法

訪日中国人観光客は、日本の観光業界において大きな市場を形成しています。彼らがどのような手段で旅行を予約しているかを理解することは、効果的なマーケティングやサービス提供に役立ちます。

訪日中国人旅行者の予約方法の特徴

ウェブサイト経由が主流

└ 観光目的では、ウェブサイトからの予約が2015年には40.7%だったものが、2019年には67.5%まで増加しました。観光客もオンラインでの利便性を重視していることが伺えます。

店頭予約は減少傾向

└ 店頭で申し込む割合は、2015年には56.3%と過半数を占めていましたが、2019年には30.1%まで減少しました。

電話などその他方法はほぼ横ばい

└ 電話などその他方法で申し込む割合は、全期間を通じて低い水準(2~3%台)で推移しています。

訪日中国人へのアプローチ方法

オンライン対応力を強化

└ 中国人観光客に人気のある旅行プラットフォーム(例:CtripやFliggy)への掲載や広告出稿を強化しましょう。

└ 自社ウェブサイトやアプリを多言語対応(特に中国語)にし、スムーズなオンライン予約体験を提供することが重要です。

モバイルフレンドリーな環境整備

└ 中国ではスマートフォン利用率が非常に高いため、自社サービスやプラットフォームをモバイルフレンドリーな設計に最適化しましょう。

SNSプロモーションとの連携

└ TikTokや小紅書(RED)など、中国国内で人気のSNSプラットフォーム上でプロモーション活動を展開し、直接ウェブサイトへの誘導を図ることも効果的です。

店頭サービスとの差別化

└ 店頭サービスでは、高齢層や団体ツアー参加者など対面サポートを必要とする顧客層への対応力を維持しつつ、オンラインとの差別化ポイント(例:特別な相談サービス)を明確にしましょう。

訪日中国人観光客は今後も日本市場において重要な存在です。オンライン予約へのシフトというトレンドを踏まえた戦略的な対応によって、中国人観光客へのアプローチ力をさらに高めることが期待できます。

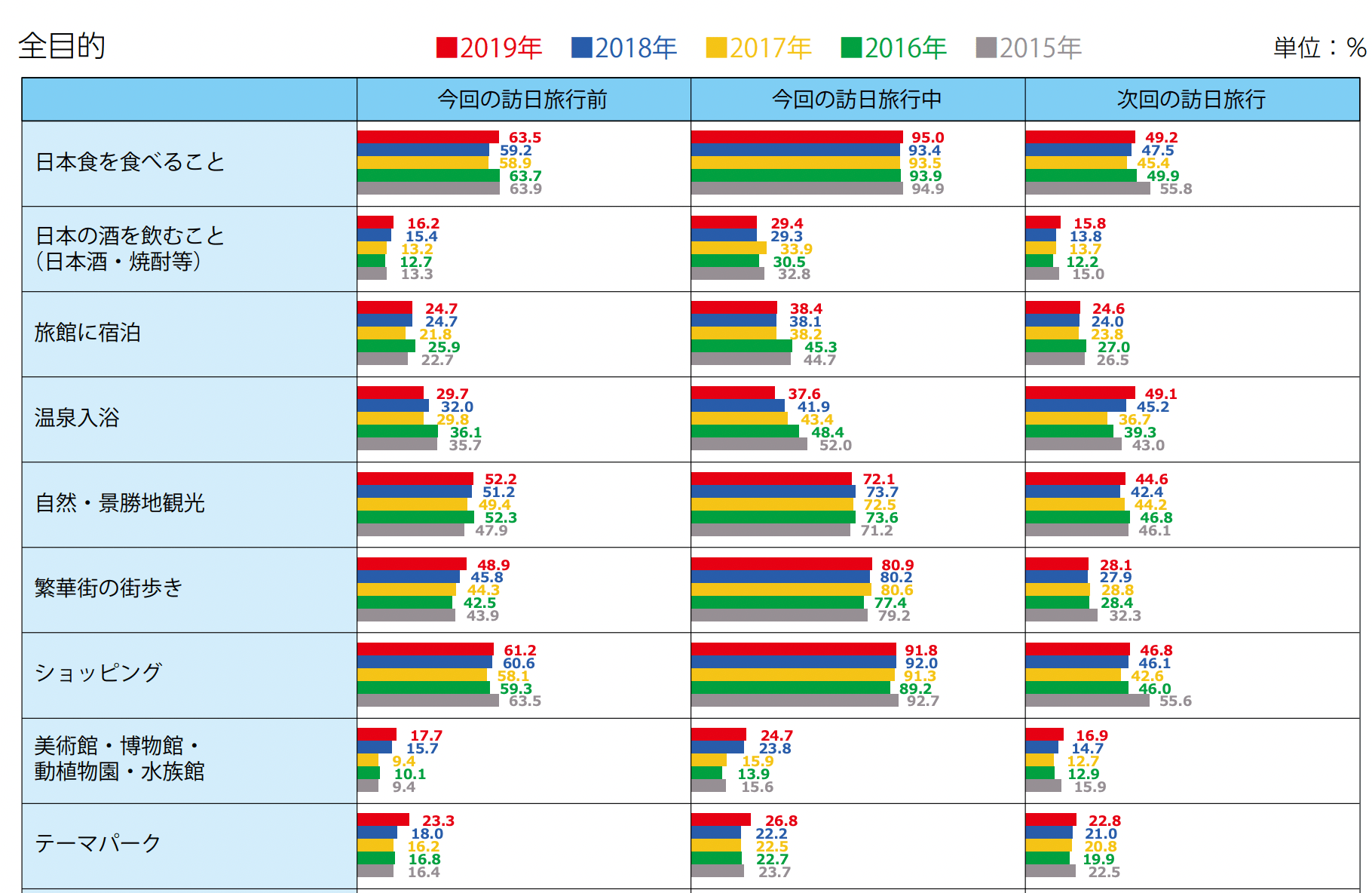

訪日中国人の日本に期待する内容

訪日中国人観光客は、日本を訪れる際にさまざまな体験や活動を期待しています。2015年から2019年にかけてのデータをもとに、彼らの期待内容の変化や傾向を分析し、日本の旅行事業者がどのような対応を取るべきかを考察します。

中国人訪日旅行者の主な期待内容

日本食を食べること

└ 日本食への期待は非常に高く、2019年には63.5%が「日本食を食べること」を楽しみにしていました。訪日中には95.0%が日本食を楽しんでおり、最も高い実現率となっています。

└ 次回訪日でも49.2%が引き続き日本食を楽しみたいと回答しており、安定した人気があります。

自然・景勝地観光

└ 自然や景勝地観光への関心は高く、2019年には52.2%が期待していました。訪日中には72.1%が実際に自然や景勝地観光を楽しんでおり、期待以上の実現率となっています。

└ 次回訪日では44.6%が再び自然観光を希望しており、リピーターにも魅力的なコンテンツです。

ショッピング

└ ショッピングへの期待は高く、2019年には61.2%が挙げています。訪日中には91.8%がショッピングを楽しんでおり、日本での買い物体験が非常に人気であることがわかります。

└ 次回訪日でも46.8%がショッピングを希望しており、引き続き重要な要素です。

温泉入浴

└ 温泉への期待は2019年には29.7%と比較的少数派でした。訪日中には37.6%が温泉を体験しており、一定の需要があります。

└ 次回訪日では24.6%が温泉体験を希望しており、特定層に根強い人気があります。

このデータからわかる、実施すべき施策案

飲食関連サービスの充実

└ 中国語対応メニューやキャッシュレス決済対応を強化し、日本食レストランで快適な体験を提供しましょう。

└ 地元ならではの特色ある料理(郷土料理)をプロモーションすることで差別化を図れます。

地方観光地への誘導

└ 自然観光地や景勝地について、中国人旅行者向けにSNSや口コミサイトで情報発信を行いましょう。

└ 地方自治体との連携によるプロモーションも効果的です。

ショッピング環境の整備

└ 中国人旅行者に人気の商品(化粧品、家電、お菓子など)を取り扱う店舗との協業や情報発信を強化しましょう。

└ 税免手続きカウンターや配送サービスなど、利便性向上施策も重要です。

このデータから見える中国人旅行者のニーズは多様化しています。飲食・ショッピングという定番要素だけでなく、新たな体験価値を提供することでさらなる集客につながるでしょう。

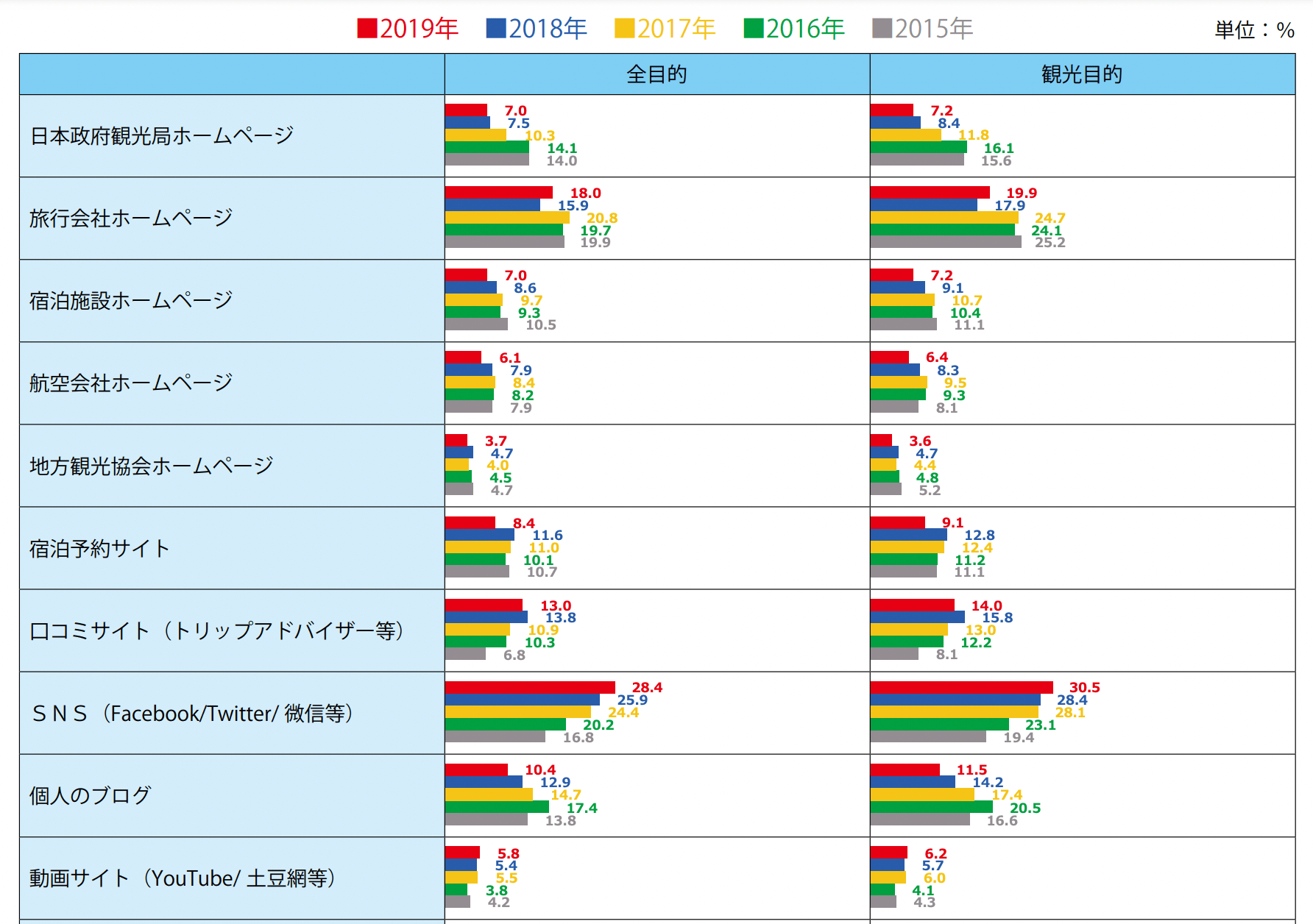

訪日中国人旅行者が訪日旅行前に役立った旅行情報源

訪日中国人観光客は、旅行前にどのような情報源を活用して日本旅行の計画を立てているのでしょうか。2015年から2019年までのデータを分析し、日本の旅行事業者が効果的なプロモーション戦略を立てるためのヒントをご紹介します。

訪日中国人旅行者の旅行情報源の特徴

SNSの圧倒的な影響力

└ SNS(Facebook/Twitter/微信等)は2015年の16.8%から2019年には28.4%へと大幅に増加し、最も利用される情報源となりました。観光目的に限ると30.5%と更に高い数値を示しています。

└ 特に若い世代の旅行者にとって、SNSは旅行計画の主要な情報源となっています。

親族・知人からの情報

└ 自国の親族・知人からの情報は、2015年から2019年まで約20%前後で安定しており、依然として重要な情報源です。観光目的では22.6%と高い割合を維持しています。

└ 実体験に基づく情報として高い信頼性があり、特に初めて日本を訪れる旅行者にとって貴重な情報源となっています。

旅行会社ホームページの利用

└ 旅行会社のホームページは2019年には18.0%(観光目的では19.9%)の利用率があり、専門的な情報源として一定の需要があります。

└ 2016年の19.7%から微減傾向にあり、個人旅行の増加に伴い、直接予約サイトやSNSに情報収集の場が移行しつつあります。

口コミサイトの成長

└ 個人ブログは2016年の17.4%をピークに2019年には10.4%まで減少しています。SNSやレビューサイトに情報収集の場が移行していることがうかがえます。

紙媒体の衰退

└ 旅行ガイドブックは2015年の17.7%から2019年には10.0%へと大幅に減少しています。

└ 旅行会社パンフレットも同様に、2015年の15.3%から2019年には9.0%へと減少しています。

訪日中国人旅行者へのアプローチ方法

SNSマーケティング強化

└ 中国で人気のSNSプラットフォーム(WeChat、Weibo、RED(小紅書)、TikTok(抖音)など)での情報発信を強化しましょう。

└ 視覚的に魅力的なコンテンツ(短い動画や美しい写真)を定期的に投稿し、エンゲージメントを高めることが効果的です。

インフルエンサーマーケティングの活用

└ 中国人旅行者に影響力のあるKOL(Key Opinion Leader)との協業を検討しましょう。

└ 実際の旅行体験をリアルタイムで発信してもらうことで、信頼性の高いプロモーションが可能になります。

口コミサイト対策

└ トリップアドバイザーなどの口コミサイトでの評価管理を徹底しましょう。

└ ポジティブな口コミに対しては感謝の返信を、ネガティブな口コミには迅速かつ丁寧な対応を心がけることが重要です。

オンラインプレゼンスの最適化

└ 自社ウェブサイトの中国語対応を強化し、中国のモバイル環境に最適化しましょう。

└ 中国の主要な予約サイト(Ctrip、Fliggyなど)への掲載も検討すべきです。

親族・知人の紹介を促進するリピーター戦略

└ 訪日中国人観光客の満足度を高め、帰国後に友人や家族に日本旅行を勧めてもらえるような体験を提供しましょう。

このデータから見えるのは、中国人旅行者の情報収集方法がデジタルプラットフォーム、特にSNSへと急速にシフトしていることです。日本の旅行事業者は、従来型のマーケティング手法だけでなく、オンラインでの存在感を高め、中国のデジタル環境に適応した戦略を展開することが求められています。

特に注目すべきは、情報の信頼性と実体験の価値が重視されている点です。単なる広告よりも、実際の体験に基づいた情報発信や、信頼できる第三者(インフルエンサーや親族・知人)からの推薦が効果的であることを示しています。

2025年の現在、コロナ後の訪日観光が回復する中、これらのトレンドを踏まえたマーケティング戦略の見直しが、中国人観光客の誘致に大きな差をもたらすでしょう。

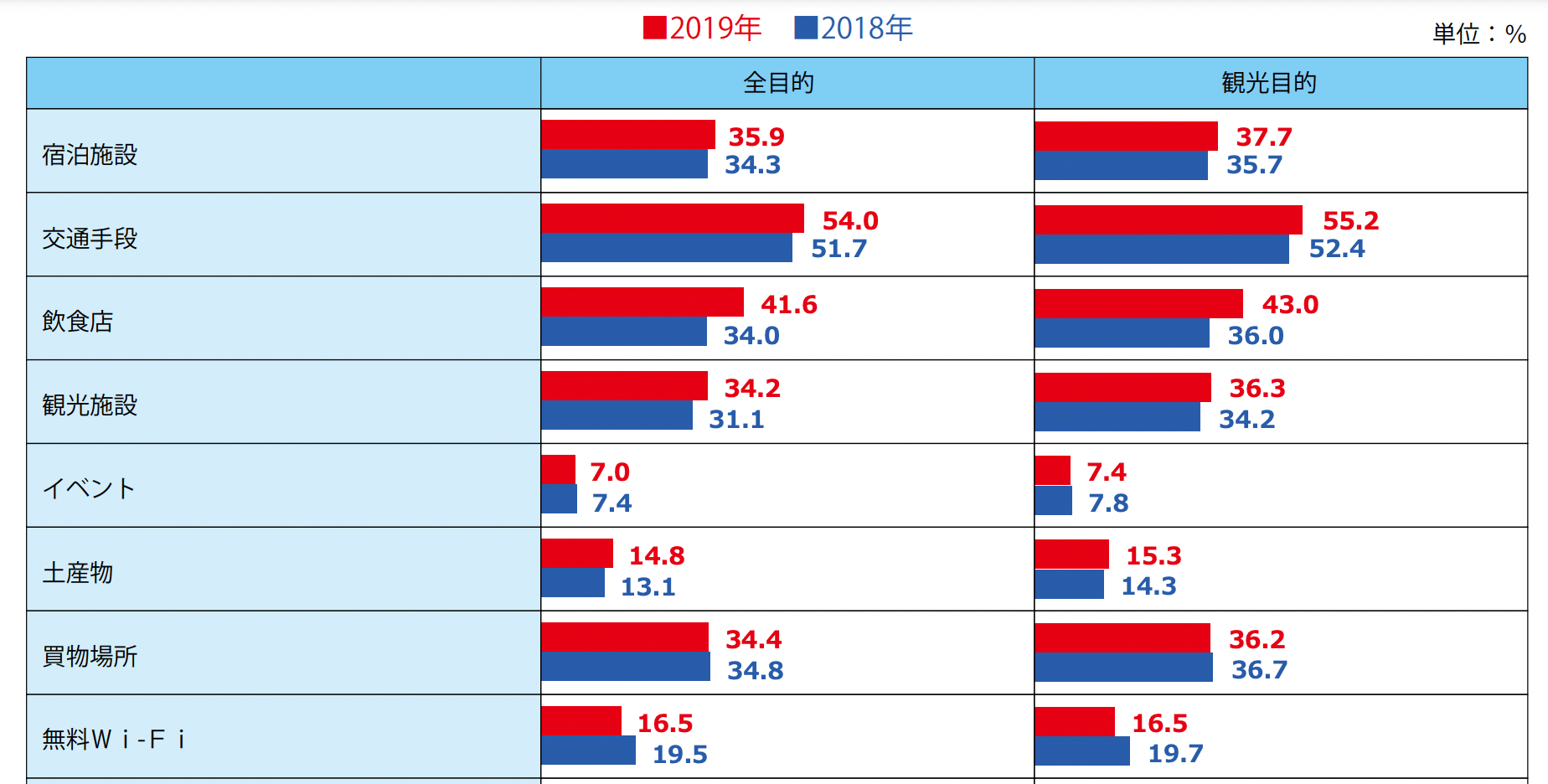

訪日中国人旅行者が訪日旅行中に役立った旅行情報

訪日中国人観光客の誘致・対応を考える上で、彼らが日本滞在中にどのような情報を必要としているかを把握することは非常に重要です。2018年から2019年にかけての訪日中国人が旅行中に役立ったと感じた情報源のデータを分析し、日本の旅行事業者が取るべき対応策について考察します。

訪日中国人が旅行中に役に立った情報源の特徴

交通手段に関する情報の重要性

└ 交通手段に関する情報は、全目的では54.0%、観光目的では55.2%と最も高い割合を示しています。2018年と比較しても約3ポイント増加しており、移動に関する情報へのニーズが高まっていることがわかります。

飲食店情報の大幅増加

└ 飲食店に関する情報は、2018年の34.0%から2019年には41.6%へと7.6ポイントも増加しました。観光目的では43.0%と更に高く、日本の食文化への関心の高まりを反映しています。

宿泊施設情報の安定したニーズ

└ 宿泊施設に関する情報は、全目的で35.9%、観光目的で37.7%と高い水準を維持しています。前年比でも微増しており、安心・快適な滞在のための情報として重視されています。

買物関連情報の需要

└ 買物場所に関する情報は約34%と安定しており、土産物情報も14.8%と一定のニーズがあります。特に観光目的では買物場所情報が36.2%と高く、ショッピングが訪日観光の重要な要素であることを示しています。

無料Wi-Fi利用率の減少

└ 無料Wi-Fiに関する情報は2018年の19.5%から2019年には16.5%へと減少しています。これは日本国内のWi-Fi環境の整備や、中国人旅行者のモバイルデータ利用の増加を反映していると考えられます。

旅行中の中国人に対する情報源の対策

交通情報の充実化

└ 中国語対応の交通アプリや案内マップの提供を強化しましょう。

└ 複雑な鉄道網や乗り換え案内、バス路線情報などを中国語で分かりやすく提供することが重要です。

飲食店情報の多言語対応

└ 中国語メニューの整備や、写真付きメニューの提供を推進しましょう。

└ アレルギー情報や食材の説明を中国語で提供することで、安心して食事を楽しめる環境を整えましょう。

宿泊施設の情報提供強化

└ チェックイン・チェックアウト手続きの中国語案内を充実させましょう。

└ 館内設備の使用方法(温泉の入り方、浴衣の着方など)を分かりやすく説明する資料を用意しましょう。

ショッピング体験の強化

└ 人気商品や日本限定商品の情報を中国語で提供しましょう。

└ 免税手続きの案内や、配送サービスの情報も充実させることで購買意欲を高めましょう。

デジタル環境の整備

└ Wi-Fi環境は引き続き重要ですが、中国の決済アプリ(Alipay、WeChatPayなど)への対応も進めましょう。

└ QRコードを活用した多言語情報提供システムの導入も検討すべきです。

このデータから見えるのは、訪日中国人観光客が日本滞在中に「移動」「食事」「宿泊」「買物」という基本的な活動に関する情報を最も必要としているという事実です。これらの基本的なニーズに応える情報提供を充実させることが、満足度向上につながります。

特に注目すべきは、飲食店情報への需要が急増していることです。日本食への関心が高まる中、地域の食文化や特色ある飲食体験を提供することが、差別化ポイントになるでしょう。

また、ATM情報の減少からは、キャッシュレス対応の重要性が読み取れます。中国人観光客はモバイル決済に慣れているため、対応店舗を増やすことで利便性を高めることができます。

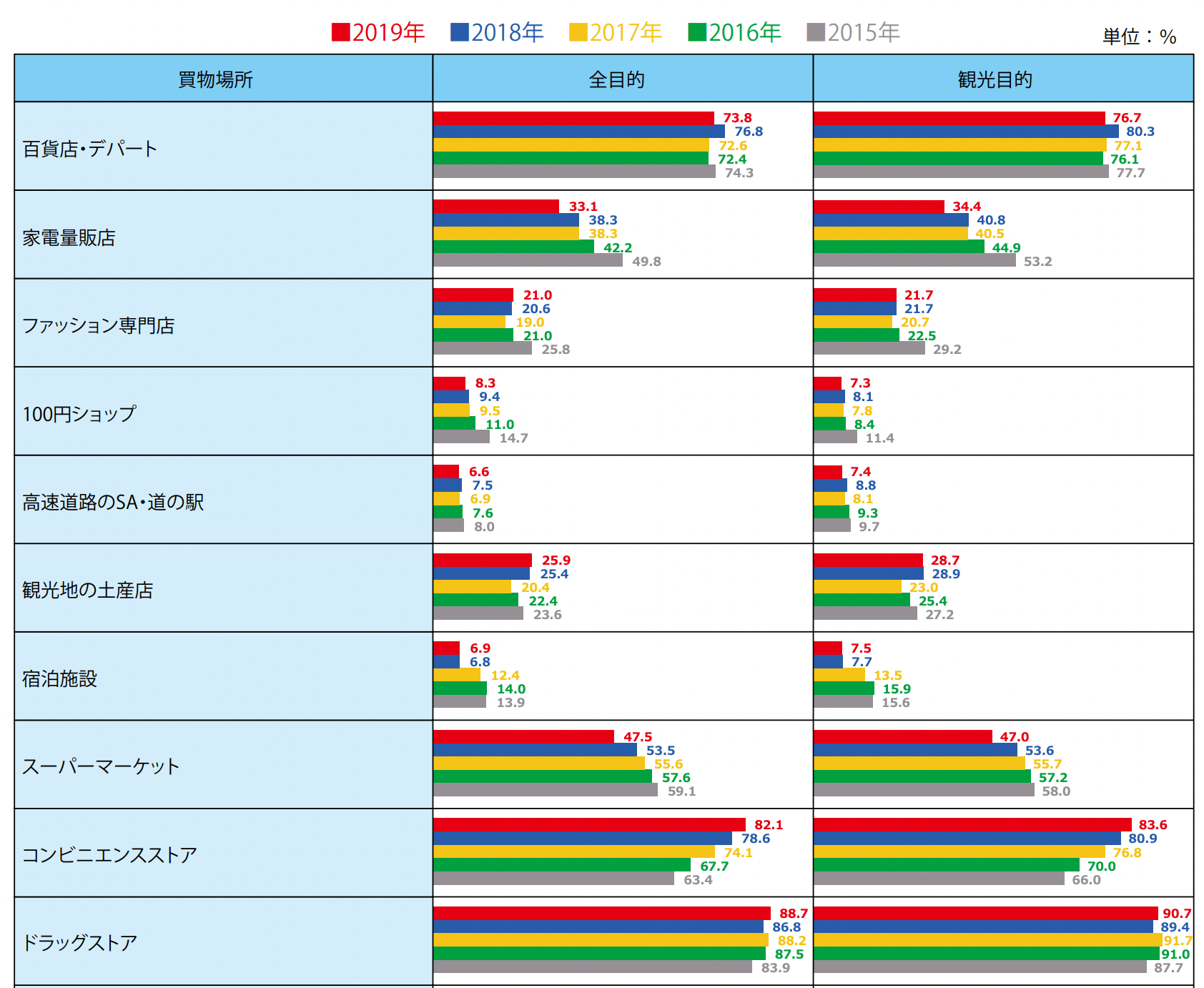

訪日中国人観光客の買い物場所

訪日中国人観光客のショッピング行動を理解することは、インバウンドビジネスに携わる旅行事業者にとって重要な課題です。買い物場所の変化を分析し、効果的な販売戦略を考察します。

訪日中国人観光客の買い物場所の特徴

ドラッグストアは圧倒的な人気と安定した需要

└ 2019年には全目的で88.7%、観光目的では90.7%と最も高い利用率を示しています。化粧品や医薬品、日用品などの購入先として定着しています。

└ 2015年から2019年まで80%以上の高い水準を維持しており、訪日中国人の「必須」訪問先となっています。

コンビニエンスストア

└ 2015年の63.4%から2019年には82.1%へと大幅に増加しました。観光目的では83.6%と更に高く、日常的な買い物先として浸透しています。24時間営業や多様な商品ラインナップ、キャッシュレス対応などが評価されていると考えられます。

空港の免税店

└ 2019年には全目的で79.7%、観光目的では80.4%と高い利用率を維持しています。

└ 2015年から2019年まで約80%前後で推移しており、帰国前の最後のショッピング機会として重要な位置を占めています。

百貨店・デパート

└ 2019年には全目的で73.8%、観光目的では76.7%と高い利用率を示しています。2017年の80.3%(観光目的)をピークに若干減少傾向にありますが、依然として主要な買い物場所です。

スーパーマーケット

└ 2015年の59.1%から2019年には47.5%へと減少しています。観光目的でも同様の傾向が見られます。長期滞在者や個人旅行者を中心に、日本の食品や日用品の購入先として利用されています。

家電量販店の減少

└ 2015年の49.8%から2019年には33.1%へと大きく減少しています。観光目的でも同様の傾向です。中国国内での日本製品の入手しやすさの向上や、関税政策の変更などが影響していると考えられます。

観光地の土産店は安定

└ 観光地の土産店は約25%前後で安定しており、地域特産品や限定商品の購入先として一定の需要があります。

アウトレットモールの減少

└ 2015年の27.6%から2019年には17.2%へと減少しています。観光目的でも同様の傾向です。ブランド品の購入先が多様化していることや、都心部での買い物を優先する傾向が強まっていることが要因と考えられます。

訪日中国人観光客の買い物場所を踏まえての対策

ドラッグストア連携の強化

└ 訪日中国人に人気の高いドラッグストアと連携したツアーや情報提供を検討しましょう。

└ 特に地方都市では、主要なドラッグストアの位置情報や営業時間、人気商品リストなどを提供することで付加価値を高められます。

コンビニエンスストアの活用

└ 宿泊施設周辺のコンビニエンスストア情報を提供し、日本のコンビニ文化を体験してもらう機会を創出しましょう。

└ 地域限定商品や季節商品などの情報発信も効果的です。

空港免税店との連携

└ 出発前の時間を有効活用できるよう、空港免税店の情報や人気商品リストを事前に提供しましょう。

└ 空港までの交通手段と合わせて、十分なショッピング時間を確保できる送迎プランなども検討すべきです。

百貨店・デパートでの特別体験

└ 百貨店での免税手続きのサポートや、VIPサービスの案内など、付加価値の高いサービスを提案しましょう。日本の百貨店ならではの接客や包装サービスなどの文化的側面も強調すると効果的です。

地域特産品の魅力発信

└ 観光地の土産店や地域の特産品に関する情報を充実させ、その地域でしか購入できない商品の魅力を伝えましょう。

└ 地域の職人による実演や製作体験など、ショッピングと体験を組み合わせたプログラムも検討すべきです。

このデータから見えるのは、訪日中国人観光客のショッピング行動が「実用的」かつ「効率的」な方向へシフトしていることです。ドラッグストアやコンビニエンスストアの人気上昇は、彼らが日本の日常的な商品に高い関心を持っていることを示しています。

一方で、家電量販店やアウトレットモールの利用減少は、中国国内での日本製品の入手しやすさが向上していることや、旅行の目的が「モノ消費」から「コト消費」へと変化していることを反映しているとも考えられます。

2025年の現在、コロナ後の訪日観光が回復する中、これらのトレンドを踏まえたショッピング体験の提案が、中国人観光客の満足度向上と消費拡大につながるでしょう。特に、日本でしか購入できない商品や、購入プロセス自体を楽しめる体験型ショッピングの提案が重要になると考えられます。

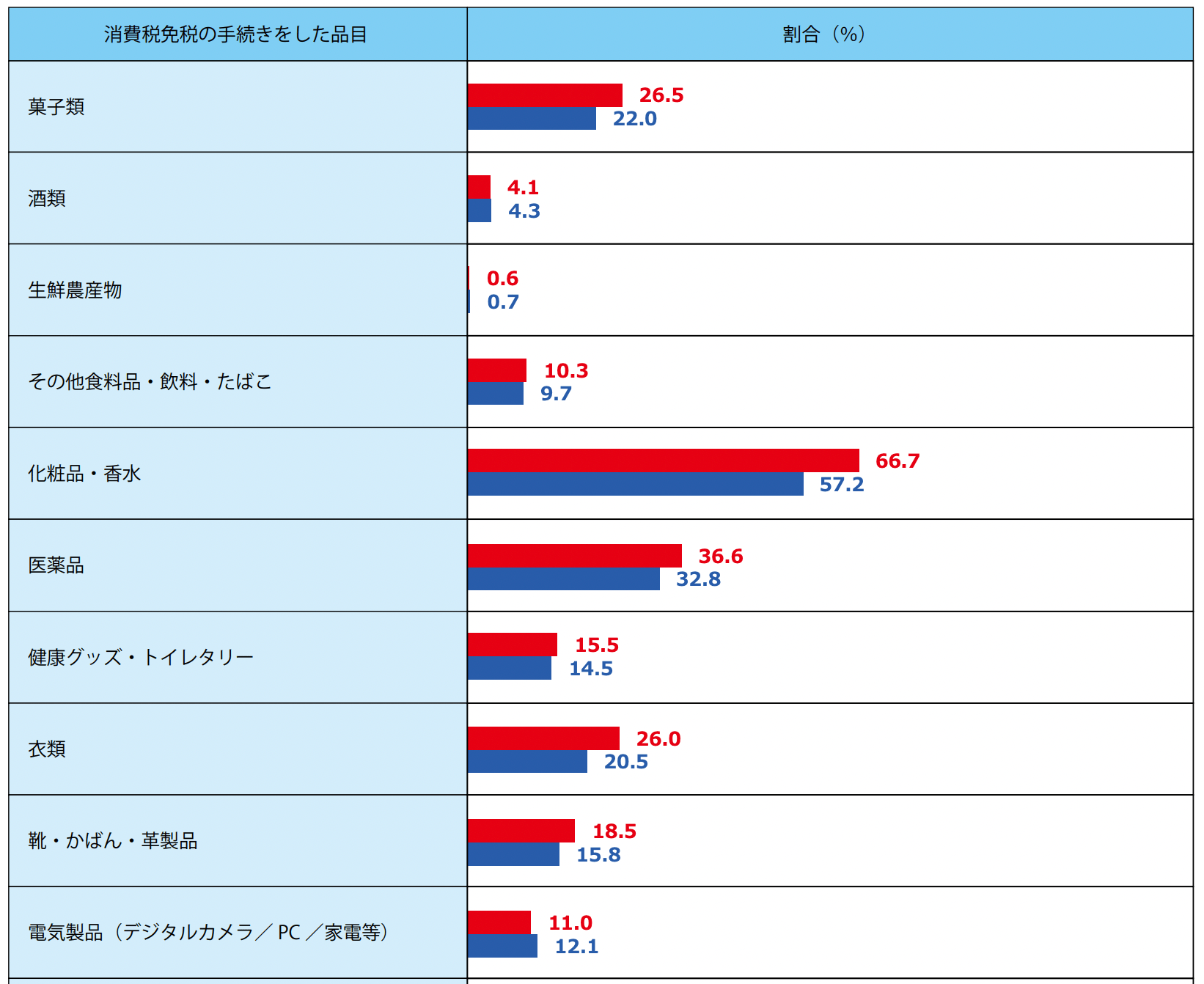

訪日中国人観光客の免税購入傾向

訪日中国人観光客の消費行動を理解する上で、どのような商品に対して免税手続きを行っているかを把握することは非常に重要です。今回は、訪日中国人が消費税免税手続きをした品目のデータを分析し、旅行事業者が取るべき戦略について考察します。

訪日中国人観光客が消費税免税手続きをした品目の特徴

化粧品・香水

└ 化粧品・香水カテゴリーは圧倒的な人気を誇り、免税手続きの割合が66.7%(赤色のバー)と最も高くなっています。前年比でも9.5ポイント増加(青色のバーは57.2%)しており、日本製コスメへの関心がさらに高まっていることがわかります。

医薬品

└ 医薬品は36.6%と2番目に高い割合を示しており、前年の32.8%から3.8ポイント増加しています。日本の医薬品の品質や効能が高く評価されていることがうかがえます。

菓子類

└ 菓子類は26.5%と3番目に位置し、前年の22.0%から4.5ポイント増加しています。日本の和菓子や限定スイーツが人気を集めていると考えられます。

衣類

└ 衣類も26.0%と高い割合を示しており、前年の20.5%から5.5ポイント増加しています。日本のファッションブランドや高品質な衣料品への関心が高まっています。

靴・かばん・革製品

└ 革製品カテゴリーは18.5%で、前年の15.8%から2.7ポイント増加しています。日本製の革製品の品質やデザインが評価されていることがわかります。

訪日中国人観光客が消費税免税手続きをした品目から読み取れる今後の施策

化粧品・医薬品販売店との連携強化

└ ドラッグストアや化粧品専門店との提携を強化し、人気商品の在庫状況や限定品情報を提供しましょう。

└ 化粧品の試用体験や、薬剤師による医薬品説明など、付加価値のあるサービスを組み込んだツアープランも効果的です。

菓子類・食品の地域特産品プロモーション

└ 地域限定の菓子類や食品を紹介するガイドを作成し、その土地でしか購入できない商品の魅力を伝えましょう。

└ 製造工程見学や試食体験など、食品購入と体験を組み合わせたプログラムも検討すべきです。

ファッションアイテムの提案

└ 日本のファッションブランドや、サイズ展開が豊富な店舗情報を提供しましょう。

└ 季節限定商品や日本でしか手に入らないデザインなど、差別化ポイントを強調することが重要です。

免税手続きのサポート体制強化

└ 複数店舗での購入をまとめて免税手続きできる「一括カウンター」の案内や、手続きの簡略化サポートを提供しましょう。

└ 免税対象品目や必要書類についての事前情報提供も効果的です。

越境ECとの連携

└ 帰国後も購入できるよう、越境ECサイトとの連携や、リピート購入のための情報提供を検討しましょう。

└ 現地で試して気に入った商品を継続的に購入できる仕組みを提案することで、長期的な顧客関係構築につながります。

このデータから見えるのは、訪日中国人観光客の消費行動が「品質重視」かつ「実用的」な方向へシフトしていることです。特に化粧品・医薬品・菓子類といった日本製品の品質が高く評価されている分野に注力し、免税手続きのサポートを充実させることで、さらなる消費拡大が期待できるでしょう。

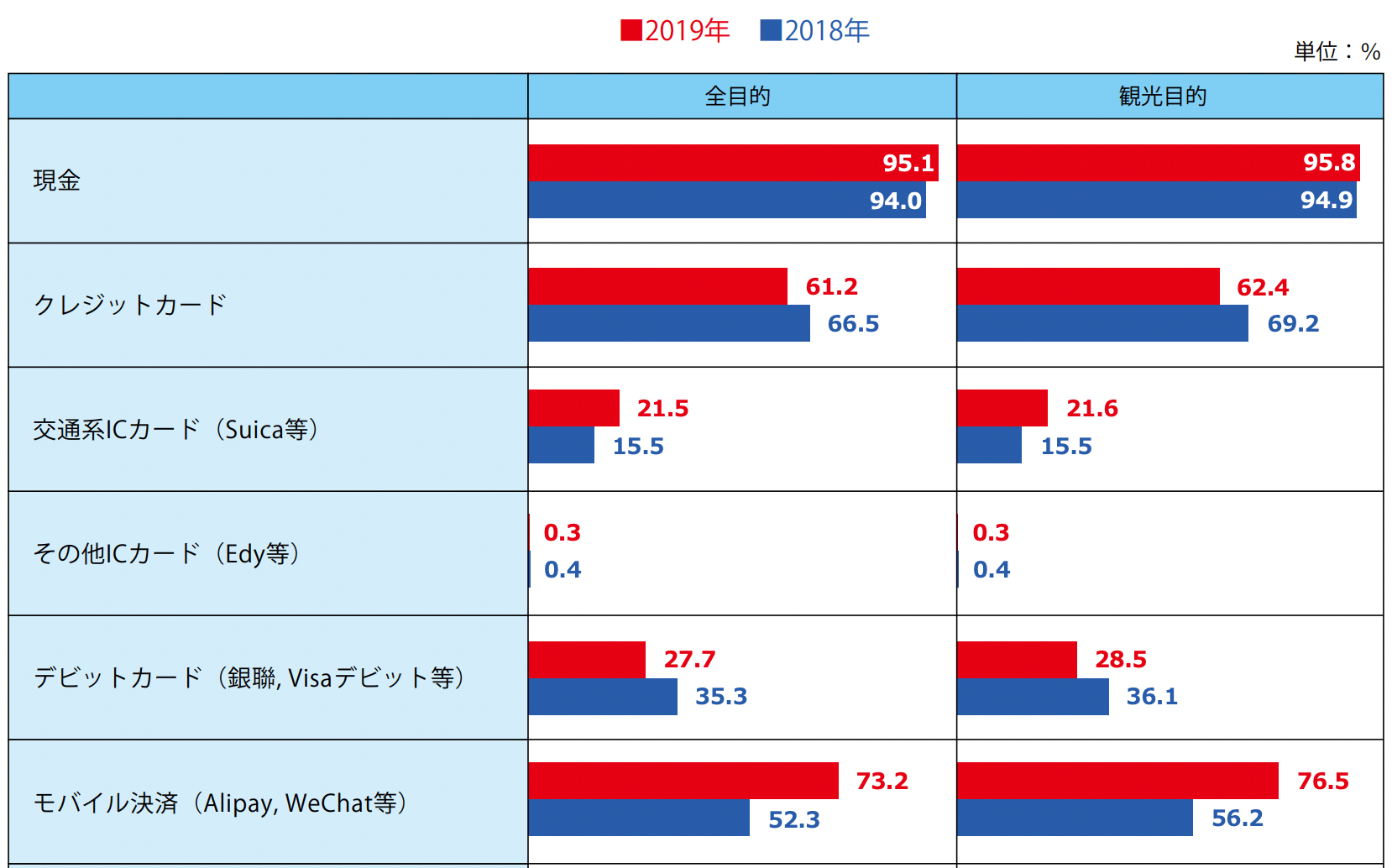

訪日中国人観光客の決済方法トレンド

訪日中国人観光客の消費行動を最大化するためには、彼らが利用する決済方法を理解し、適切に対応することが重要です。2018年から2019年にかけての決済方法の変化を分析し、日本の旅行事業者が取るべき対応策について考察します。

訪日中国人が利用した決済方法の主な傾向

現金決済の根強い人気

└ 現金決済は2019年において全目的で95.1%、観光目的では95.8%と最も高い利用率を示しています。2018年と比較しても約1ポイント増加しており、依然として主要な決済手段となっています。

モバイル決済の急増

└ モバイル決済(Alipay、WeChat Pay等)の利用率は2018年の52.3%から2019年には73.2%へと20.9ポイントも急増しました。観光目的では76.5%と更に高く、中国人観光客の決済行動に革命的な変化が起きていることがわかります。中国国内ではモバイル決済が一般的であり、その利用習慣が海外旅行にも持ち込まれています。

クレジットカード利用の減少

└ クレジットカードの利用率は2018年の66.5%から2019年には61.2%へと5.3ポイント減少しています。観光目的でも同様の傾向が見られます。クレジットカード利用の減少は、モバイル決済の普及と相関していると考えられます。

交通系ICカードの増加

└ Suicaなどの交通系ICカードの利用率は2018年の15.5%から2019年には21.5%へと6ポイント増加しています。公共交通機関の利用増加や、小額決済の利便性が評価されていると考えられます。

訪日中国人観光客の決済方法から読み取れる今後の施策

モバイル決済対応の強化

└ Alipay、WeChat Payなどの中国系モバイル決済サービスの導入を最優先で検討しましょう。

└ 特に観光地の飲食店、小売店、宿泊施設での導入が効果的です。導入済みの場合は、「Alipay/WeChat Pay対応店舗」であることを中国語で明示し、集客につなげましょう。

現金対応の継続

└ 現金決済は依然として最も利用率が高いため、円の両替サービスや現金取扱いの体制は維持すべきです。

└ 近隣の両替所や国際ATMの案内情報を提供することも有効です。

交通系ICカード活用の促進

└ Suicaなどの交通系ICカードの購入・チャージ方法を中国語で案内し、公共交通機関の利用促進につなげましょう。

└ 交通系ICカードが使える店舗やサービスの情報も提供すると便利です。

決済方法の多様化

└ 一つの決済方法に依存せず、複数の選択肢を用意することで、より多くの中国人観光客に対応できます。

└ 特に地方都市では、モバイル決済と現金の両方に対応することが重要です。

決済関連情報の提供

└ 旅行前に日本での決済方法について情報提供を行い、スムーズな旅行体験をサポートしましょう。

└ 「日本ではまだ現金社会の側面がある」ことを事前に伝えておくことも有効です。

このデータから見えるのは、訪日中国人観光客の決済行動が「現金+モバイル決済」を中心とした構造へと急速に変化していることです。特にモバイル決済の急増は、中国国内のキャッシュレス化の進展を反映しており、今後もこの傾向は強まると予想されます。

一方で、日本が依然として現金社会であることを反映し、現金決済の利用率も非常に高い水準を維持しています。この「二極化」した決済行動に対応するためには、両方の決済方法に対応できる体制を整えることが重要です。

2025年の現在、コロナ後のインバウンド市場が回復する中、中国人観光客の決済ニーズに応えることは、消費拡大と顧客満足度向上の鍵となるでしょう。特にモバイル決済対応は、もはや「あれば便利」ではなく「必須」の要素となっています。

訪日中国人観光客の都道府県別宿泊地

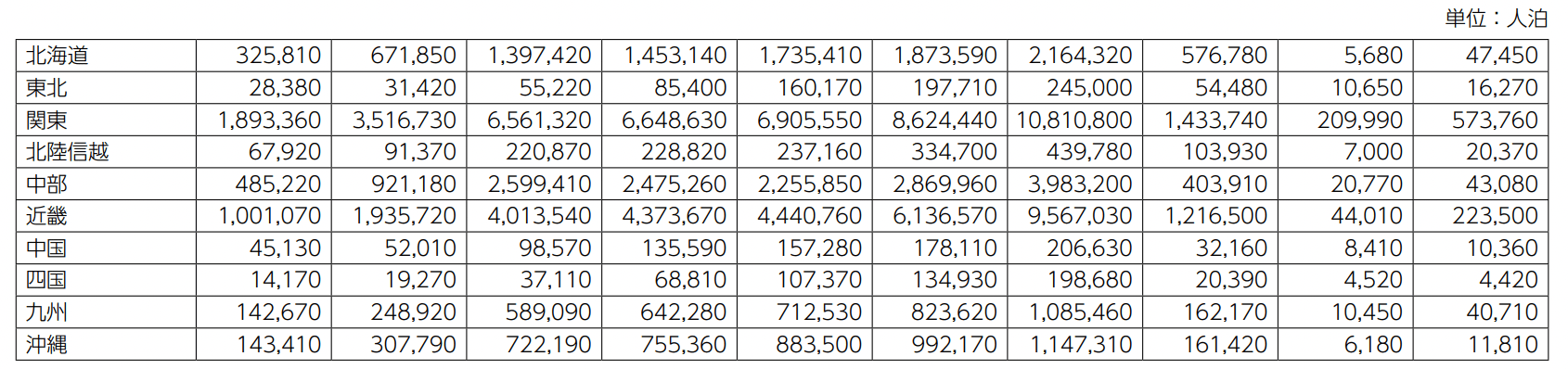

訪日中国人観光客の宿泊動向を地域別に分析することは、インバウンド戦略を立てる上で非常に重要です。2013年から2022年にかけての地方別延べ宿泊者数のデータから、その特徴と変化、そして今後の展望について考察します。

訪日中国人観光客が宿泊する都道府県の傾向とは?

関東地方の圧倒的優位性

└ 関東地方は一貫して最も多くの中国人宿泊者を集めており、2019年にはピークとなる約1,081万人泊を記録しました。東京を中心とした都市観光の人気の高さを示しています。

近畿地方の急成長

└ 近畿地方は2013年の約100万人泊から2019年には約957万人泊へと約9.6倍に増加し、関東に次ぐ第二の宿泊地域として確立しました。大阪・京都を中心とした観光資源の豊富さが評価されています。

北海道の安定した人気

└ 北海道は2013年の約33万人泊から2019年には約216万人泊へと約6.6倍に成長しました。雪景色や温泉、食文化など、中国人観光客にとって魅力的な観光資源を持つ地域として定着しています。

中部地方の成長

└ 中部地方も2013年の約49万人泊から2019年には約398万人泊へと約8.2倍に増加しました。富士山や高山など、日本の伝統的な景観を楽しめる地域として人気を集めています。

訪日中国人向けの誘致施策

地域特性を活かした差別化戦略

└ 関東・近畿: 都市型観光に加え、周辺の文化体験や日帰り観光スポットとの連携を強化しましょう。

└ 北海道: 四季折々の自然体験や食文化を前面に出したプロモーションが効果的です。

デジタルマーケティングの強化

└ 中国のSNSプラットフォーム(WeChat、Weibo、RED(小紅書)、TikTok(抖音))を活用した地域の魅力発信を強化しましょう。

└ 特に地方部では、まだ知られていない「隠れた魅力」を発信することで差別化が可能です。

宿泊施設の受入体制整備

└ 中国語対応スタッフの配置や案内資料の充実など、言語面でのサポートを強化しましょう。

└ 中国人観光客の嗜好に合わせた設備(Wi-Fi環境、電源コンセント、湯沸かしポット等)の整備も重要です。

地域間連携の促進

└ 広域観光ルートの開発や、地域をまたいだ周遊プランの提案により、滞在日数の延長を図りましょう。

└ 例えば「ゴールデンルート+α」のような、定番コースに地方の魅力を組み合わせた提案が効果的です。

このデータから見えるのは、コロナ前までの訪日中国人観光客の宿泊動向が「主要都市集中型」から「地方分散型」へと徐々に移行していたという事実です。この流れは、アフターコロナの時代にさらに加速する可能性があります。

特に注目すべきは、2019年までの地方部の成長率の高さです。九州や沖縄、北海道などの地域は、独自の魅力を発信することで中国人観光客の関心を集めることに成功しています。

2025年の現在、訪日観光市場は回復基調にありますが、コロナ前の水準に戻るにはまだ時間がかかるでしょう。この回復期間を、地域の魅力を再発見し、新たな観光コンテンツを開発する機会として活用することが重要です。地域の特性を活かした差別化戦略と、デジタル技術を活用した効果的なプロモーションにより、訪日中国人観光客の地方分散化と長期滞在化を促進していきましょう。

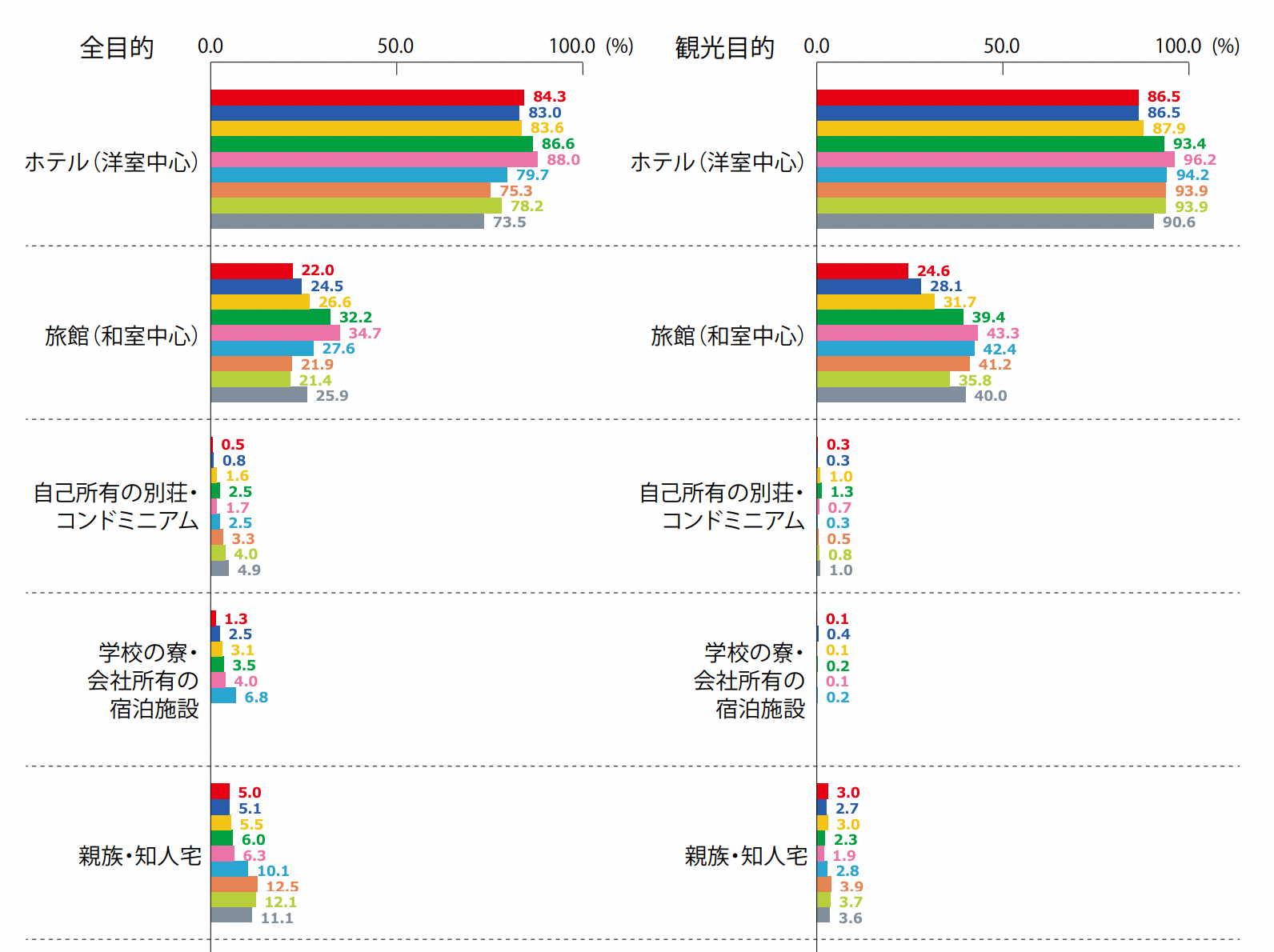

訪日中国人観光客が利用した宿泊施設

訪日中国人観光客の宿泊施設選択は、インバウンド戦略を立てる上で重要な指標です。2011年から2019年にかけての宿泊施設利用データを分析し、その特徴と変化、そして日本の旅行事業者が取るべき対応策について考察します。

訪日中国人観光客が利用する宿泊施設の傾向

ホテル(洋室中心)が圧倒的に人気

└ 洋室中心のホテルは2019年には84.3%と圧倒的な利用率を示しています。2011年の73.5%から約10ポイント増加しており、年々人気が高まっています。

└ 特に都市部では利便性や快適性を重視する傾向が強く、ビジネスホテルから高級ホテルまで幅広い選択肢が支持されています。

和室中心の旅館の利用状況

└ 和室中心の旅館は2019年には22.0%と、ホテルと比較すると低い利用率です。しかし、2014年から2016年にかけては30%を超える時期もあり、一定の需要があることがわかります。

└ 2015年から2017年にかけては40%前後の高い利用率を記録しており、日本文化体験として旅館を選ぶ層が一定数存在していました。

日本文化体験への関心

└ 特に2015年から2017年にかけて旅館利用率が高かった時期は、「コト消費」への関心が高まり、日本の伝統文化体験として旅館を選ぶ傾向が強まっていました。

└ 団体ツアーから個人旅行へのシフトに伴い、より多様な宿泊体験を求める層が増加したことも旅館利用の増加に寄与しました。

言語対応の充実

└ 大手ホテルチェーンでは多言語対応が進んでおり、コミュニケーションの障壁が低いことも選ばれる理由の一つです。

└ 国際的なホテルチェーンの標準的なサービスや設備に慣れている中国人観光客にとって、洋室ホテルは安心して利用できる選択肢です。

訪日中国人観光客向け宿泊施設の施策

中国人観光客のニーズに対応したサービス強化

└ 中国語対応スタッフの配置、中国語の案内資料、Wi-Fi環境の充実など、中国人観光客が快適に過ごせる環境整備を進めましょう。

モバイル決済対応

└ Alipay、WeChat Payなどの中国系モバイル決済サービスの導入を検討しましょう。

SNSを活用したプロモーション

└ 中国の主要SNS(WeChat、Weibo、RED(小紅書)など)での情報発信を強化し、施設の魅力をアピールしましょう。

旅館事業者向け戦略

└ 単なる宿泊施設ではなく、「日本文化を体験できる場」としての価値を強調したプロモーションを展開しましょう。

└ 伝統的な雰囲気を維持しつつも、Wi-Fi環境や多言語対応など、外国人観光客が快適に過ごせる環境整備を進めましょう。

このデータから見えるのは、訪日中国人観光客の宿泊施設選択が「利便性重視」の傾向を強めていることです。しかし同時に、日本文化体験への関心も一定数存在しており、特に観光目的の旅行者には旅館体験を訴求できる可能性があります。

2025年の現在、コロナ後のインバウンド市場が回復する中、中国人観光客の多様なニーズに応える宿泊施設戦略が求められています。洋室ホテルの利便性と和室旅館の文化体験、それぞれの強みを活かした差別化戦略が、今後の訪日中国人観光客の獲得に重要な役割を果たすでしょう。

弊社ワークシフトがサポートしている栃木県のインバウンド対策事例

弊社ワークシフトが栃木県庁と協力して、栃木県の魅力を世界中に発信する事業を行っています。「とちぎアンバサダー魅力発信事業」と名付けられたこのプロジェクトは、栃木県の魅力を、世界各地のインフルエンサーを通して世界中に発信する事業です。アメリカ・タイ・ベトナムの6名のインフルエンサーと協力して定期的に、栃木県の具体的な魅力を発信していきます。

栃木県が長期的に訪日客からの認知度を高め、観光してもらうことを意図しています。また、発信のフィードバックを得ることで訪日予定者から見た魅力をブラッシュアップすることができます。

2021年から2年連続でこの取り組みを続けています。

キャンペーンページは以下からご覧ください。また、この事業がどのような目的で、またどのような段取りで進んでいるか、事例としてご紹介することも可能です。詳しくはお問い合わせください。

アメリカ

アメリカ フランス

フランス ドイツ

ドイツ イギリス

イギリス イタリア

イタリア スペイン

スペイン 中国

中国 タイ

タイ フィリピン

フィリピン ベトナム

ベトナム シンガポール

シンガポール 台湾

台湾 海外調査

海外調査 翻訳・通訳

翻訳・通訳 営業・マーケ

営業・マーケ IT・デザイン

IT・デザイン アメリカの業務

アメリカの業務 ドイツの業務

ドイツの業務 台湾の業務

台湾の業務 タイの業務

タイの業務